近期,山东大学国家胶体材料工程技术研究中心张茂杰教授团队,创新性地提出了一种动力学调控策略,精确优化活性层薄膜在三维空间的相分离形貌。相关成果以“Precise Control over Crystallization Kinetics by Combining Nucleating Agents and Plasticizers for 20.1% Efficiency Organic Solar Cells”为题发表于国际顶级期刊Advanced Materials(IF:27.4)。论文的通讯作者为张茂杰教授、国霞教授,博士研究生程博为第一作者,山东大学为论文第一单位。

有机太阳能电池由于质轻、柔性、半透明、集成性好等特性,在可穿戴电子、建筑及车载光伏等领域极具应用潜力。有机太阳能电池活性层主要通过将两种能级匹配且能形成合适相分离结构的共轭分子(给体,受体)进行共混,形成本体异质结。由于给受体材料之间的相容性差异,异质结相分离会同时出现在水平和垂直方向维度,这种复杂的相分离情况使得活性层的形貌调控面临极大挑战,成为了阻碍有机太阳能电池能量转化效率提升的关键难题。

为突破该瓶颈,张茂杰教授团队创新性地采用一种四元共混策略,将聚合物给体D18-Cl和小分子受体AITC引入主体D18:N3体系中,以精确调控活性层在成膜过程中的结晶动力学,促进有利的形貌演变。原位实验表明,在溶液加工过程中,D18-Cl作为成核剂,能够促进D18的聚集,加速给体/受体混合;而AITC则如同增塑剂,对N3的聚集和给体/受体混合动力学起到抑制作用。二者的双向补偿效应实现了对纤维网络、多尺度相分离、垂直相分布、以及薄膜结晶的协同控制。这种在三维尺度精细优化的活性层形貌极大地增强了激子解离和电荷转移,并有效抑制了电荷复合并降低了能量损失。最终,基于该策略制备的四元有机太阳能电池的能量转化效率高达20.1%,这一成果在当前单结有机太阳能电池中处于领先水平。

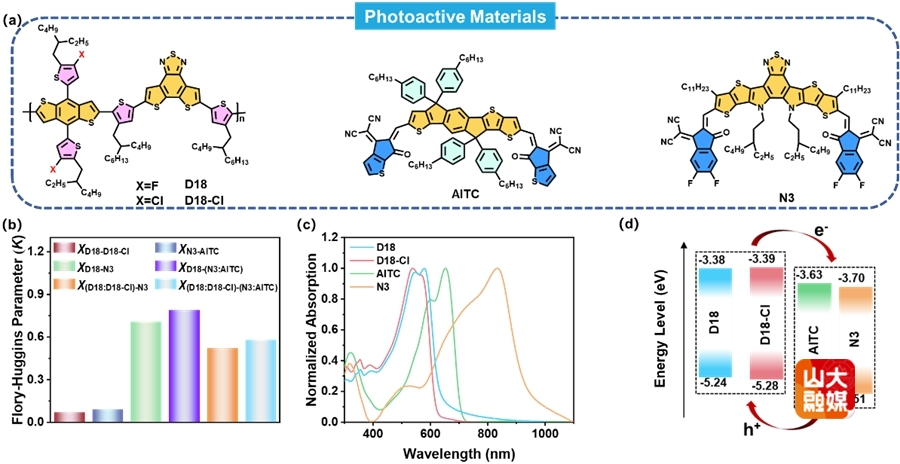

图1.光伏材料基本信息

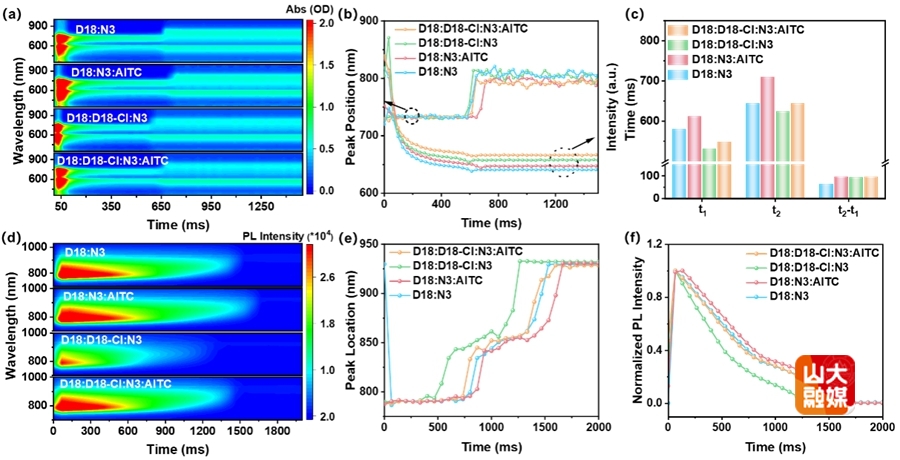

图2.原位成膜动力学分析

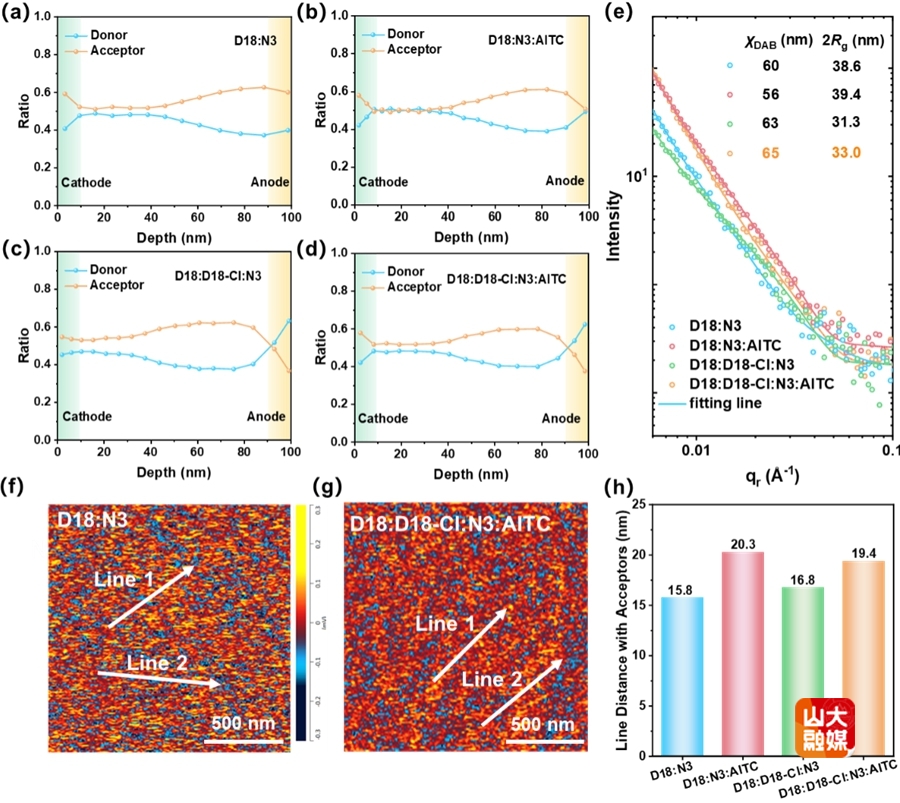

图3.三维相分离形貌表征

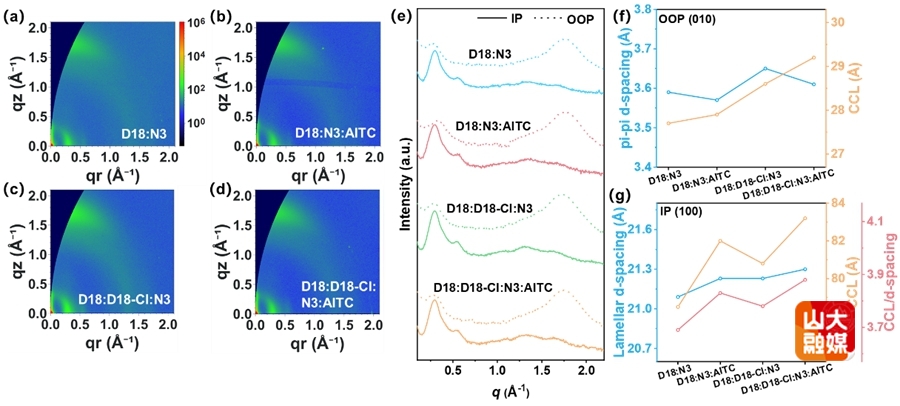

图4.薄膜结晶表征

该研究成果深度解析了多组分体系的形貌演化机制,为精确调控活性层结晶动力学、实现高性能有机太阳能电池的先进形貌调控提供了有效方法。该研究有望解决有机太阳能电池领域结晶动力学失衡、给体-受体聚集不均、相分离过度等问题,为未来研发高效稳定的多组分有机太阳能电池筑牢基础,有力推动了有机太阳能电池从实验室走向实际应用的步伐。

相关研究成果得到山东省自然科学基金、山东省泰山学者项目、山东大学杰出中青年学者和山东大学齐鲁青年学者计划的资助和支持。山东大学结构成分与物性测量平台为材料结构表征提供了重要支持。