近日,山东大学国家胶体材料工程技术研究中心张茂杰教授团队通过线性烷基官能化设计合成新型非富勒烯受体光伏材料,调控受体分子堆积,优化双纤维网络形貌,实现高效稳定的铸态有机太阳能电池。相关研究成果发表以“Vinyl-Functionalized Linear Alkyl Chains in Non-fullerene Acceptors Enable 19.2% Efficiency and Stable As-Cast Organic Solar Cells”为题发表于国际顶级期刊Angew. Chem. Int. Ed.(IF:16.1)。论文通讯作者为张茂杰教授,第一作者为山东大学博士研究生韩晨雨,山东大学为论文第一单位。

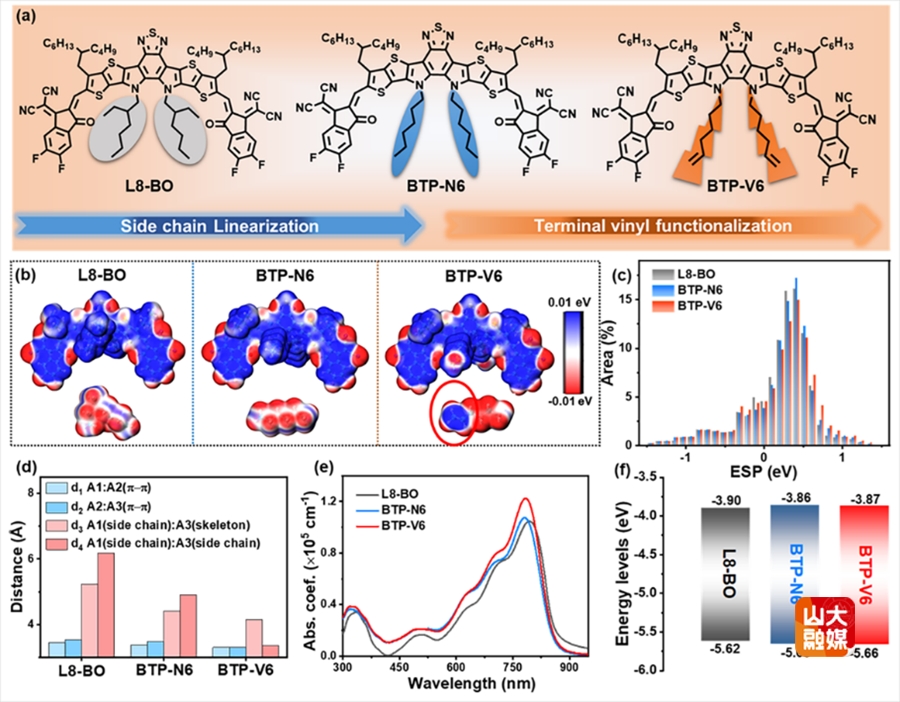

针对有机太阳能电池成本和稳定性限制商业化发展的问题,张茂杰教授团队设计并合成了两种新型非富勒烯受体,即BTP-N6和BTP-V6。通过烷基线性化策略,降低了空间位阻,有效减小分子骨架的二面角,促进紧密取向的分子堆积。进一步的,烷基末端乙烯基官能化引入额外的相互作用位点,在快速成膜过程中,显著增强π-π堆积,并诱导形成精细的双纤维网络形貌。

图1. L8-BO、BTP-N6和BTP-V6的化学结构、分子特性及相关参数对比。

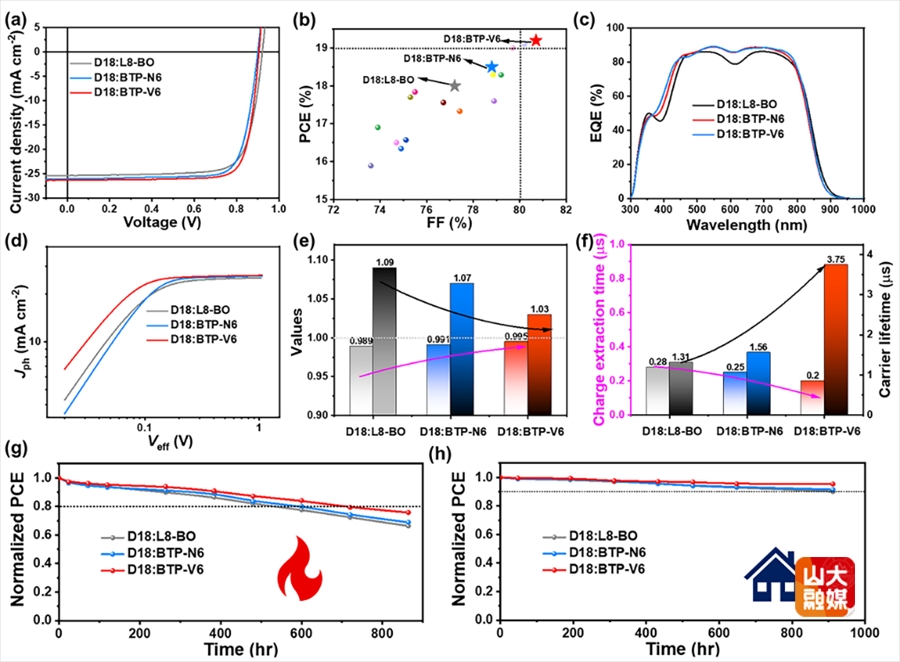

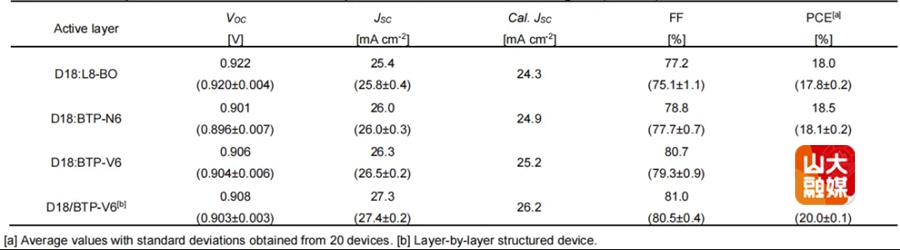

基于D18:BTP-V6的铸态器件实现创纪录的19.2%的能量转化效率和80.7%的填充因子,其逐层制备结构的器件也获得高达20.1%的能量转化效率。BTP-V6基器件具有高效的激子解离效率,高效的电荷传输以及显著抑制的复合损失。此外,基于D18:BTP-V6的铸态有机太阳能电池表现出优异的热稳定性和放置稳定性,在80℃下退火720小时后,器件仍可保持初始性能的80%以上,在手套箱中放置900小时后初始性能保持率仍在95%以上。

图2.有机太阳能电池的光伏性能、电荷载流子行为和稳定性研究。

表1.有机太阳能电池在AM 1.5G, 100 mW cm-2光照下的光伏参数。

该研究成果通过烷基线性化策略设计并合成两种新型非富勒烯受体,旨在构建高效的铸态有机太阳能电池。烷基线性化有效降低了受体内烷基链的空间位阻,减小分子骨架二面角,促进分子的紧密堆积。在此基础上,末端乙烯基官能化可引入额外相互作用位点,进一步增强分子π-π堆积,优化共混形貌。最终,基于D18:BTP-V6的铸态器件实现19.2%的能量转化效率和80.7%的填充因子,优化后的逐层制备结构的器件效率达到20.1%。本研究为构建兼具高效性能与简易加工特性的有机太阳能电池提供了新颖且简便的方法,有助于简化器件制备流程,降低生产成本,对推动有机太阳能电池商业化应用具有重要意义。本工作为有机太阳能电池的低成本大规模制备提供新的方法和视角。

相关研究成果得到山东省自然科学基金、山东省泰山学者项目、山东大学杰出中青年学者和山东大学齐鲁青年学者计划的资助和支持。山东大学结构成分与物性测量平台为材料结构表征提供了重要支持。